今年も、残すところ一か月半となりましたね!

年を重ねるにつれて、時間が過ぎるのが早く感じます笑

さて、今回は2024年の「おせち料理」に関しての情報提供になります!

2024年のおせち料理は爆売れ予想されているのはご存じでしょうか?

その理由を調査致します!

- おせち料理の由来や始まりはいつからなのか?

- コロナ5類移行後初めてのお正月の人々の動きの予測!

- おせち商戦は「奮発型(高価格帯)」、「特化型」の二極化になる予想!

- おせち料理のニーズとは?

についてお届けして参りたいと思います!

おせち料理の由来は?料理が意味するものとは一体何なのか!

おせち料理の由来や始まりはご存じですか?

実は「おせち料理のちゃんとした由来について、よく知らないんだよね、、」という方の為に、簡単に説明したいと思います!

お正月になると家族や親戚のみんなで集まって、おせち料理を食べる家庭は現代になっても昔からの風習で多いと思います!

恒例行事のひとつとして楽しんでいる方も多いのではないでしょうか?

では、そもそもどうしてお正月におせち料理を食べるのでしょうか。

おせち料理の由来や始まりについて、わかりやすく解説していきたいと思います!

おせち料理の歴史について

おせちの歴史がはじまったのは、弥生時代だといわれています。

弥生時代といえば、稲作が盛んになり小さな国々が生まれ出した頃ですね!

その頃、中国から季節を体系化する「暦」の風習が伝わり、「節(せち)」を季節の変わり目とする文化が広まったそうです!

それから人々は「節」すなわち「季節の変わり目」ごとに、収穫を神さまに感謝を示すためにお供えものをするようになりました。

その風習は「節供(せちく)」と呼ばれ、次第に定着していったそうです!

お供えもの自体は「御節(おせち)料理」と呼ばれ、それが現代の「おせち」の由来になったと言われています!

おせち料理はいつから定着したのか?

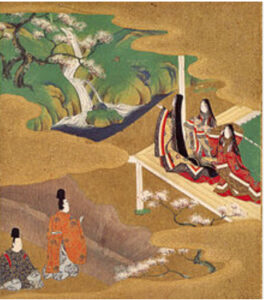

おせち料理が文化として定着したのは、奈良時代〜平安時代の頃だといわれています!

この頃には天皇を中心とする政府が生まれており、「節」の儀式が宮中行事(皇居でおこなう年中行事)で執りおこなわれていました。

「節会(せちえ)」と呼ばれる不老長寿を願う儀式では、「御節供(おせちく)」というお祝いの料理が提供されたといいます。

さらに平安時代には「五節会(ごせちえ)」という特別な5つの節日に宴会が催され、そのすべての会で御節供が振る舞われていました。

一般的に広まったのはいつから?

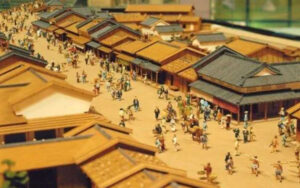

貴族の間で親しまれていた御節供が一般に広まったのは、江戸時代に入ってからです。

江戸時代になると、幕府は特別な5つの節日(五節句)を祝日として制定します。五節句が民間行事化されたことで、文化は一般の人々の間にも広まっていきました。

五節句のなかでもとくに大切にされていたのがお正月です。

新年を迎える節日は最も重要な日であるとされ、大晦日からおせち料理を準備し、元旦とともに家族で新年を祝福する料理を食べる習慣が生まれたといいます。

今のスタイルになったのはいつから?

江戸時代におせち料理が定着したあと、現代のスタイルに近い“お重に詰めるおせち”が生まれたのは明治時代です。

重箱が使用されるようになった理由としては、「箱を重ね合わせる」重箱に料理に詰めることで、「めでたさを重ねる」という意味を込めるためという説が有名です。

また、たくさんの料理をコンパクトにまとめられたり、人々に振る舞いやすかったりという利便性から、お重スタイルが重宝されたという説もあります。

おせち料理の種類は5種類ある!

おせち料理の種類は全部で5種類あり、「祝い肴」「口取り」「焼き物」「酢の物」「煮物」に分けられます。

おせち料理はもともと「今年も豊作でありますように」という祈りを込めて、神さまに捧げていました。

祝い肴には五穀豊穣、不老長寿、子孫繁栄といった新年に願うべき思いが込められていることから、おせちの必須料理となったのです。

- 口取りとは、別名・口取り肴と呼ばれ、おせち料理のなかでもはじめに提供するお酒の肴のことです。かまぼこや栗きんとんなど、さまざまな料理が当てはまります。

- 焼き物とは、縁起のよい海の幸を炭火で焼いた料理のことです。焼くだけでなく、煮付けて供されることも。鯛や海老など、見た目も豪華で色鮮やかな食材はおせちの定番でしょう。

- 煮物は煮しめや筑前煮が定番で、根菜類など山の幸をたっぷりと使った料理です。地域によって作り方や味付けは異なるため、全国各地でさまざまな煮物料理がおせち料理として食べられています。

- 煮物に入れる具材には、それぞれ縁起のよい願いが込められています。

- 酢の物は、口の中をさっぱりさせる箸休めとなる料理のことです。

コロナ5類移行後初めてのお正月の人々の動きの予測について

今年5月の大型連休後に新型コロナウイルスの感染症法の位置づけが5類に変更されたのは記憶に新しいのではないでしょうか?

人の移動が活発になっているのは感じていらっしゃるかと思います!

政府の統計システムによると、6月中旬以降、移動人口は全国ではコロナ前の水準を回復したと発表がありました!

ただし、

- 観光地が多い北海道や九州・沖縄はコロナ前の水準を上回る

- 関東ではやや下回る

場所によって濃淡があるのがわかりますね!

属性別の分析では、70歳代では5類移行後も1年前に比べて移動頻度が回復していないことが分かったそう。

70歳代の高齢者は、コロナ禍に入ってから外出頻度が低下し、昨年末時点でもコロナ前の水準を下回っていたが、依然このような状態が続いていると見られます!

高齢者は、不活発が続くと心身機能が低下するため、活動再開が若い世代に比べて困難なためだと考えられます!

今後も高齢者の状況については注視する必要がありますね!

この事から、わかる事として、

- 地方に出掛ける事が多くなる=帰省が増える

- コロナ禍で外出頻度が低下。未だ、このような状態が続いている=活動再開が高齢者になると困難になる為、来年もすぐには状況が変わらないと推測される。

おせち商戦は「奮発型(高価格帯)」、「特化型」の二極化になる予想!

2024年は、新型コロナウイルス感染症の5類感染症移行後初の正月となります!

2020年の正月以来4年ぶりに、気兼ねなく家族や親せきと集まれることから、

- 大人数で食べられる大容量のおせち

- 豪華な食材を使ったもの

- 品目数の多いもの

奮発しておせちを購入する人が増えると予測している。

ある調査では、30代~60代男女を対象に実施した「今年の年末年始の過ごし方」に関し、

- 回答者の約9割(91%)が、「正月は自宅や帰省先、親族の家などでお正月を過ごす」と回答。

- 約5割(53%)が「3-4人用」

- 約2割(17%)が「5人以上用」のおせちを購入予定と回答。

一方で、ライフスタイルの多様化からおせちのニーズも多様化しており、自身の手作りと購入した「単品おせち」を組み合わせて楽しむ人や、「肉尽くし」「オードブル」「フルーツ」「スイーツ」など特定の食材に特化したおせちを購入する人も増えてきているみたいですね!

おせち料理のニーズについて

近年、ECが生活になくてはならないツールとなり浸透してきましたね!

おせちや贈答品などをECで購入する人が増えているということは、、

よって、このようなニーズに対応した低価格・少量でお試しできる「おためしおせち」が人気を集めており、ある調査では、その注文件数は2020年から2023年を比較して約4倍と拡大しているそうです!

今年は購入するおせちの容量や購入金額や上がることが予測されていますので、このような比較検討ニーズがより顕著になり、レビューが充実した商品や「おためしおせち」に人気が集まりそうですね!

近年ペットを飼う人が増え、ペットと一緒にハレの日を楽しみたいという需要が増えていることから、なんとペット用のおせちが登場しているみたいです!

家族同然ですから、そういった需要は高まるでしょうね!

ふるさと納税の返礼品としておせちを選ぶ人も近年増加しております!

寄付額は2019年から2022年で約6倍に拡大していることから、今年もこの傾向は継続すると予測されております!

まとめ

いかがでしたか?

ようやく、コロナ禍から抜け出し例年を取り戻せる年となりました!

その間、仕事の考え方等、改まった部分もコロナ禍で気付いた事も多かったですよね?

例年を取り戻す中にも、今っぽさだったり不必要なものは削って新たなものを取り入れていくような進化の年になるといいなと思います!

最後までご覧頂き、ありがとうございました。